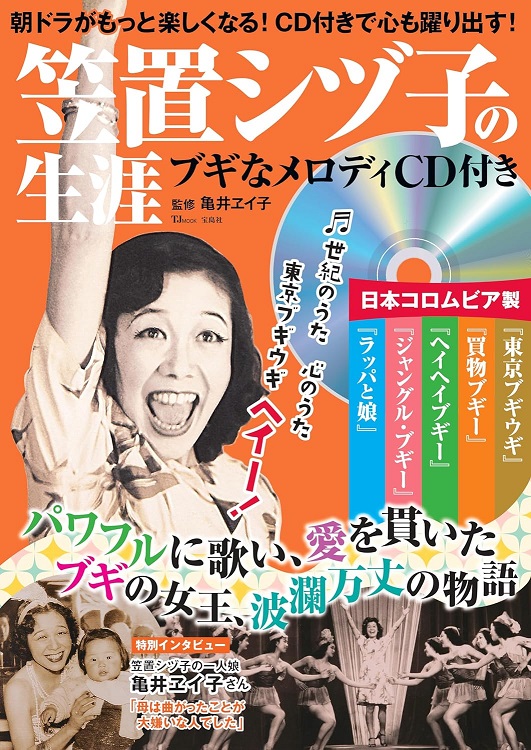

更新:朝ドラのモデル【笠置シヅ子】知られざる”ブギウギの女王”の真実

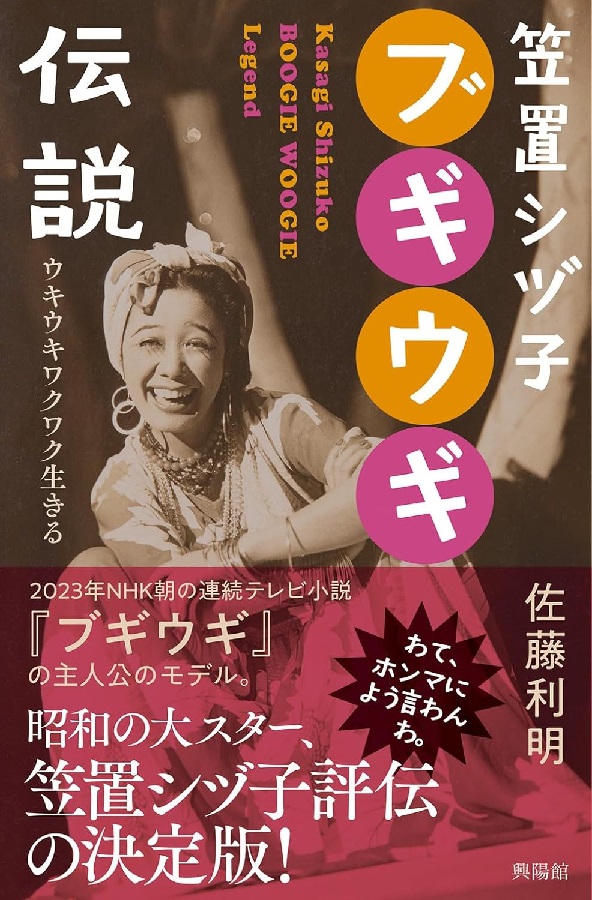

2023年度後期のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」。主演の女優・趣里が演じる花田スズ子のモデルは、昭和の時代を代表する歌謡界のスター、

笠置シヅコ(かさぎ・しづこ)さんです。

笠置さんは1914年(大正3年)、香川県に生まれました。歌手としてデビュー後、昭和の名作曲家・服部良一さんが作曲した「東京ブギウギ」が大ヒットし、一躍スターの座にのし上がりました。派手なステージングと明るいキャラクターで「ブギの女王」と呼ばれ、”昭和の歌姫”だった美空ひばりさん以前の

トップ歌手として君臨しました。

その一方で、プライベートでは芸人の大手事務所、吉本興業の御曹司との間に娘をもうけながらも結婚できず、シングルマザーとして育児と仕事を両立させるという厳しい人生を送りました。晩年は乳がんとの闘病生活を経て、70歳でこの世を去りました。

今回は、笠置シヅ子さんの生涯を辿りつつ、逆境を乗り越えて国民的歌手となった彼女の功績を振り返ります。朝ドラ「ブギウギ」のモデル・笠置シズコさんの真実は、私たちに何を教えてくれるのか。一緒に見ていきましょう。(以後、敬称略)

若き日の逆境

笠置シズコさんは、1914年(大正3年)に香川県大川郡相生村(現在:東かがわ市)で生まれました。しかし、母・谷口鳴尾と豪農の嫡男だった父・三谷陳平との結婚は許されませんでした。鳴尾は、乳飲み子の笠置さんを連れて実家に戻らざるを得なかったのです。

笠置さんの母も、シングルマザーだったわけです。

しかし、鳴尾は母乳の出が悪く、笠置さんに十分な乳を与えることができません。そこで、出産のため帰省していた女性に授乳を頼みました。これが亀井ケイで、笠置さんを大阪に連れ帰って養女としたのです。

これを機に、名字は「亀井」になりました。

実母と別れ、大阪で育つことになった笠置さん。出生の秘密や自分のルーツを知らないまま、名前は亀井ミツエ、そして志津子、さらに静子と変わっていきます。

1927年(昭和2年)、笠置さんは小学校を卒業後、あの「宝塚音楽歌劇学校」を受験します。当時の笠置さんは、日本舞踊や三味線を習っていたため、歌と踊りは共に優れていましたが、発育が悪く痩せて小さい体型でした。そのため、過酷な宝塚の生活に耐えられないと判断され、

不合格となってしまいます。

しかし笠置さんは諦めません。同年、松竹の養成所である「日本歌劇学校」を受験して見事に合格。ここで初舞台を踏み、三笠静子の芸名で歌劇界での歩み進み始めたのです。

その後、松竹楽劇部にステップアップした笠置さんは、あまりでも熱心で、別の組に潜り込んでレッスンを受ける程だったといいます。器量もとても良く、欠員があるとよく代役として声をかけられたそうです。そんな折、

自分の出生を知るときがやってきます。

1931年(昭和6年)、笠置さん18歳の時。親の法事と聞かされて出生地に向かいます。それは既に亡くなっていた実父を弔うものでした。実母・鳴尾も参列していましたが、互い名乗ることもなく、そのまま二度と会うこともなかったようです。

このように、幼少期から辛い境遇で育った笠置さんですが、強い意志を持ち、歌劇の道をエネルギッシュに切り開いていきます。これが後まで続く、笠置シズ子、強さの原点だったと言えるでしょう。

東京進出と運命の出会い

昭和になって日本社会は激動の時代に入っていきます。それに笠置さんも翻弄されていきます。1933年(昭和8年)、昭和恐慌で打ち出された親会社・松竹のリストラ策に東京の楽劇部が反発。ストライキを起こしました。これに大阪の楽劇部も呼応。

笠置さんも高野山に立てこもり抵抗。

その結果、会社に待遇改善などを約束させました。その流れを受けて、東京の松竹楽劇部は解散となり、会社内に松竹少女歌劇団が設立されました。一方、大阪の楽劇部には、争議の影響でトップスターがいなくなり、笠置さんにチャンスが巡ってくることになったのです。1934年(昭和9年)、大阪の楽劇部から大阪松竹少女歌劇団に変わった第1回公演の主題歌を歌って大ヒット。この曲を作曲したのが、後に東京で強力なタッグを組む、

服部良一でした。

翌年、昭和天皇の弟・澄宮崇仁親王が「三笠宮家」を創設したことに伴い、三笠静子から笠置シズ子と改名しています。

そして、笠置さんは本格的に東京に進出することになります。1938年(昭和13年)。新たに旗揚げした東京の楽劇団にスカウトされたのです。笠置さん本人が東京に移住することを決意をしたのには、家族の事情もありました。弟が出征したため、23歳にも関わらず亀井家の大黒柱にならざるを得なかったからです。(弟は後に戦死)

東京に進出した笠置さんのリハーサルでの甲高い歌声で、彼女の才能に確信したのが先に登場した服部良一です。彼はメジャーのレコード会社、コロンビアの専属作曲家で、当時の大歌手・淡谷のり子の「別れのブルース」を大ヒットさせていました。その服部が、

笠置さんとの正式タッグの第一弾として作曲したのが「ラッパと娘」。

これがいきなりヒットし、笠置さんは「スイングの女王」として歌謡界のスターに。服部は笠置さんの歌唱力を引き上げようと、歌い方を指導したり、彼女に合う曲を作曲し続けました。

そんな折、発生したのが笠置さんの移籍騒動です。当時、映画会社では引き抜き合戦が繰り返されていました。すでにスターの地位を確立していた笠置さんにも移籍話が飛び込みます。相手の会社は東宝でした。しかし松竹に感づかれて、

笠置さんは劇団の団長宅に軟禁されることに。

結局、服部が仲介役に入って楽劇団に残ることになり、大事は至りませんでした。

戦争の影と熱い恋愛

大陸での戦争が長引くと、その影響が徐々に人々の生活にも及ぶようになりました。当時、ジャズを売り物にしていた笠置さんも例外ではありません。

公安警察から、敵性歌手としてマークされるようになります。徐々に楽劇団でジャスを歌えない状況に追い込まれていきました。そして1941年(昭和16年)、ついに笠置さんが決意。それが、

「笠置シヅ子とその楽団」の結成です。

笠置さんは楽劇団を離れ、自身の楽団で巡業や各地での慰問などの活動を行いました。そして同年の12月、日本軍による真珠湾攻撃でアメリカとの戦争が勃発。それでも、笠置さんは、公安の追求を方便で切り抜け、ジャズを歌い続けました。その一つに、

クラシック曲のジャズ化があります。

1943年(昭和18年)には、日比谷公会堂でシューベルトの「未完成交響曲」などをジャズ化して公演しました。シューベルトはオーストリア(当時ドイツに併合)の作曲家ですから、日独伊三国同盟の建前、敵国の音楽とは言えないわけです。

プロの歌手として過酷な状況に置かれた笠置さん。そうしたなか、笠置さんは猛烈な恋に落ちました。

相手は早稲田大学の男子学生。

その青年の名は吉本穎右。あの吉本興業の創業者の息子だったのです。笠置さんより9つも年下の若干20歳。2人は結婚を誓いましたが、創業者でもある母親に反対されて結婚は許されません。

日本の敗戦が濃厚になっていくと、笠置さんはジャズもほとんど歌えなくなり、仕方なく軍歌を歌うように。公演自体の実施が度々の空襲でままならなくなり、楽団員たちの生活も苦しくなりました。そして、マネージャーが勝手に楽団を売却したことをきっかけに、

笠置さんは楽団を解散することにしたのです。

「東京ブギウギ」でスターダムに

1945年(昭和20年)8月、戦争は終わりました。

笠置さんは無一文で途方にくれましたが、幸運にも日本劇場でのショーは同11月から再開。そして1947年(昭和22年)の公演で歌ったのが「東京ブギウギ」です。もちろん作曲は服部良一。この楽曲は明るくシャレた歌詞と笠置さんらしいノリの良いメロディーが特徴で、発表と同時に大流行しました。

しかし、そのブレークの直前に引退の危機があったのです。

戦時中から付き合っていた吉本穎右は大学を中退し、吉本興業に入社して東京勤務を続けてました。しかし、同年、持病の結核が悪化して関西に帰ると、まもなく亡くなってしまったのです。その悲報が届いた笠置さんは、

穎右の子どもを身ごもっていました。

6月、笠置さんは娘のヱイ子を出産。一旦は歌手引退を考えました。しかしそれを思いとどまり、シングルマザーとして既に紹介した日本劇場の旗揚げ公演に参加したわけです。

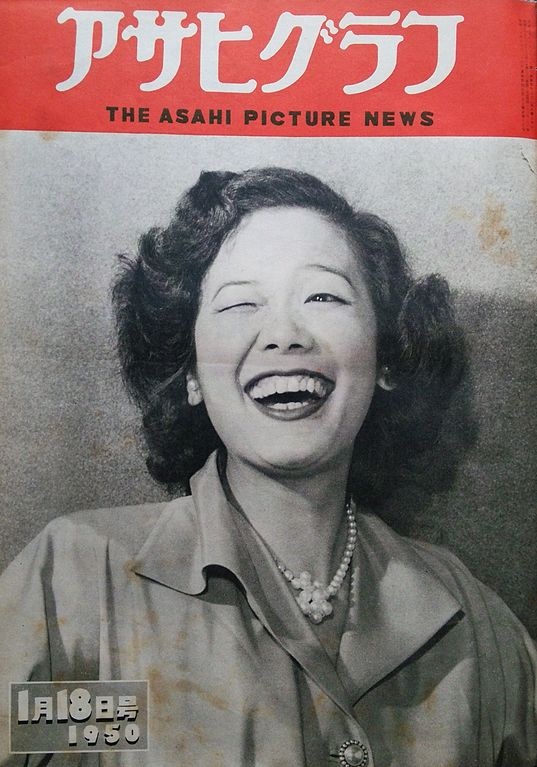

当時の笠置さんのステージは、派手な衣装とアクション、観客と一体となる演出が魅力でした。「東京ブギウギ」では観客との掛け合いも取り入れ、文字通り観客を巻き込んだ熱狂的な公演を繰り広げました。その後も「大阪ブギウギ」や「買い物ブギ」などが立て続けにヒットしました。

笠置さんの明るく個性的なパフォーマンスは、戦後の暗い時代に生きる人々の心を捉え、多くの共感を呼ぶことになりました。服部さんの曲にのせて、シャレた歌と踊りで時代の寵児となった笠置さんは、日本のエンタメ界を牽引するスターへと成長を遂げたのです。

世界の巨匠・黒澤明監督の映画「酔いどれ天使」(1948年公開)にも出演。クラブの歌手役として黒澤監督が作詞も担当した「ジャングル・ブギー」(作曲:服部良一)を歌い、映画の中で強烈な印象を残しました。

歌手引退し、女優に専念へ

子育てと仕事の両立に奮闘を続けた笠置さん。しかし、ある事件をきっかけに、キャリアの大転換を図ることになります。

雑誌に娘の写真と住所が掲載されたことで、笠置さんのもとに誘拐予告の脅迫状が送りつけられてきたのです。犯人は身代金の受け渡しの現場で逮捕され、大事には至りませんでした。しかし、事件以降、彼女はあまり外出をしないように。娘もメディアの前に晒すこともしなくなりました。そして間もなくして、

彼女は大きな決断に踏み切ります。

全勢力を捧げて続けてきた歌手活動からの引退です。その大きな理由は時代の流れ。戦争が終わって10年が経ち、「ブギの女王」にも陰りが見えてきたのです。歌のジャンルも多様化して、笠置さんのレコードも以前より売れなくなっていました。「まだ惜しまれるうちに」。1956年の紅白歌合戦の出場が、歌手としての最後の大舞台となりました。

女優業に集中することにした笠置さんは、脇役に徹しました。映画、テレビドラマ、そして舞台。歌手としてスターだったことが嘘だったように、スターを支える役割を見事にこなし、CMでも「近所のおばさん」として評判をとりました。

戦後の日本に元気を届けた歌声

1981年、66歳の笠置さんは乳がんを患い、手術で切除。ところが2年後、がんの卵巣への転移が発覚します。今度も手術は成功して事なきを得ますが、程なくして再びに卵巣にがんが見つかり、1985年3月、70歳でこの世を去りました。

闘病生活の中、笠置さんは自身の伝記ドラマに出演していた女優・研ナオコさんを見て「日劇時代は楽しかったね」と語ったそうです。まさに彼女の人生は芸能一筋だったと言えるでしょう。

笠置さんの遺族によれば、ブギ全盛期のモノラル音源を後年ステレオ化した曲は、引退後のリバイバル録音ではなく、当時の音源をもとにしたそうです。引退後は、私生活でも歌を歌うことさえ避けていたようです。

しかし、笠置シズ子の歌声は同時代を生きた多くの人の心に刻み込まれています。戦後の混乱期の日本をブギウギで勇気づけ、芸能界での地位を不動のものにした姿は、他のアーティストに多大な影響を与えました。

逆境に屈することなく生き抜いた笠置さん。戦時・戦後の世の中に多くの示唆を与えるものだったと言えるでしょう。■

朝ドラ【らんまん】は実話か?~モデル・牧野富太郎の真実

-

前の記事

【徳川家康】5つの重要戦を5分で学ぶ ~戦いの要点を押さえて理解 2023.08.20

-

次の記事

キャメロン監督の世界:「ターミネーター」から「タイタニック」まで 2024.03.24